Geschichte von St. Matthias

auf dem Winterfeldplatz

Die Pfarrei St. Matthias wurde 1868 gegründet. Der aus Münster stammende und im preußischen Kultusministerium tätige Ministerialdirektor Matthias Aulike (verstorben 1865) stiftete testamentarisch eine Summe von 20.00 Talern zur Errichtung einer Seelsorgestelle vor der Stadt Berlin. Zwischen der St. Hedwigs-Kirche, der späteren Kathedrale in Berlin-Mitte und Potsdam gab es damals keine katholische Kirche. St. Matthias war die vierte katholische Pfarrei nach der Reformation auf dem Gebiet des heutigen Berlin.

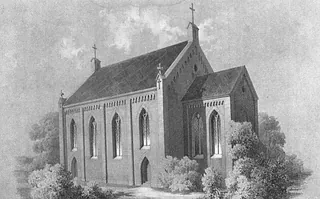

Der Kirchenvorstand von St. Hedwig erwarb in der Potsdamer Straße ein Grundstück und errichtete in den Jahren 1867 und 1868 eine kleine Kirche, die nach dem Namenspatron ihres Stifters St. Matthias benannt wurde. Nach dem Wunsch von Matthias Aulike sollten die Geistlichen an der Pfarrstelle immer aus seinem Heimatbistum Münster kommen. Über 70 Münsteraner Priester waren in St. Matthias als Kaplan oder Pfarrer tätig. Noch heute ist der Pfarrer ein Münsteraner Priester.

Bei der Gründung 1868 zählte die Pfarrei etwa 800 Gemeindemitglieder. Durch das rasante Wachstum der Bevölkerung im Großraum Berlin erhöhte sich auch die Anzahl der Gläubigen schnell. Insbesondere aus Schlesien und Westfalen kamen viele Katholiken in die Hauptstadt.

Das Kirchengebäude in der Potsdamer Straße wurde bald zu klein. Daher fasste man bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts den Entschluss, die Kirche zu erweitern. Der Grundstein für diesen Bau wurde im Oktober 1881 gelegt. Am 1. Juli 1882 fand die Einweihung statt. Im Jahre 1887 war die Zahl der Gemeindemitglieder auf über 8.000 angewachsen. Anfang der 90er Jahre zählte die Gemeinde dann bereits über 10.000 Mitglieder. Der Platz in der erweiterten Kirche in der Potsdamer Straße reichte nicht mehr aus. Immer deutlicher wurde, dass die Gemeinde eine neue, größere Kirche benötigte. Für den Neubau musste aber noch ein entsprechendes Grundstück gefunden werden.

Ursprünglich sollte der Neubau auf dem Wittenbergplatz errichtet werden. Der Wittenbergplatz liegt jedoch in Sichtweite des Breitscheidplatzes, auf dem damals gerade die Kaiser-Willhelm-Gedächtniskirche gebaut wurde. Der Magistrat von Charlottenburg lehnte daher den Kirchbau an dieser Stelle ab. Nach Verhandlungen mit der Gemeindevertretung von Schöneberg erwarb die Kirchengemeinde 1892 das heutige Grundstück auf dem Winterfeldtplatz mit einer Größe von 1.806m². Gleichzeitig erhielt die Gemeinde das Recht, nach allen drei Straßen Ausgänge offenzuhalten und die Kirche rundherum mit Fenstern zu versehen. Da der Platz Nord-Süd ausgerichtet ist, wurde die Kirche auch in dieser Ausrichtung und nicht wie üblich geostet errichtet. Sie gehört zu den ganz wenigen freistehenden katholischen Kirchen aus der Gründerzeit in Berlin.

Der Neubau der St.-Matthias-Kirche

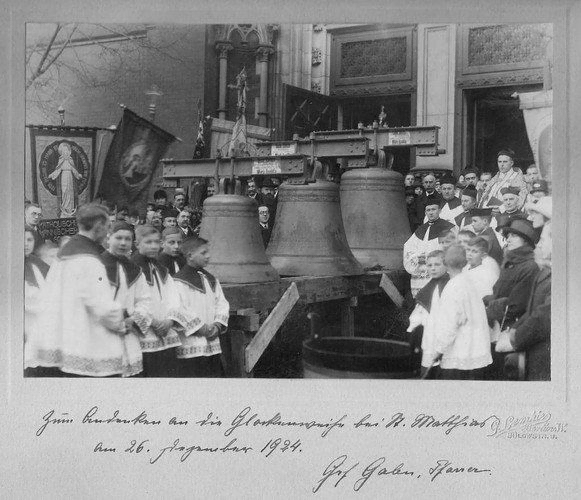

Die Errichtung des Neubaus fand in den Jahren 1893 bis 1895 statt. Nach den Plänen des Baumeisters Engelbert Seibertz wurde eine dreischiffige Hallenkirche im gotisierenden Stil errichtet. Der Grundstein wurde am 23. Oktober 1893 durch den Fürstbischöflichen Deleganten Prälat Dr. Jahnel gelegt. Nach fast genau zweijähriger Bauzeit konnte die Einweihung durch den Fürstbischof von Breslau, Kardinal Kopp, am 24. Oktober 1895 erfolgen. Während der reine Kirchenbau nur eine recht kurze Bauzeit erforderte, zogen sich der Innenausbau und die Ausstattung über viele Jahre hin. So wurden die Glocken erst im Jahre 1902 geweiht. Eine neue Orgel konnte erstmals 1914 gespielt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war in der Kirche eine "gebrauchte Orgel" vorhanden gewesen.

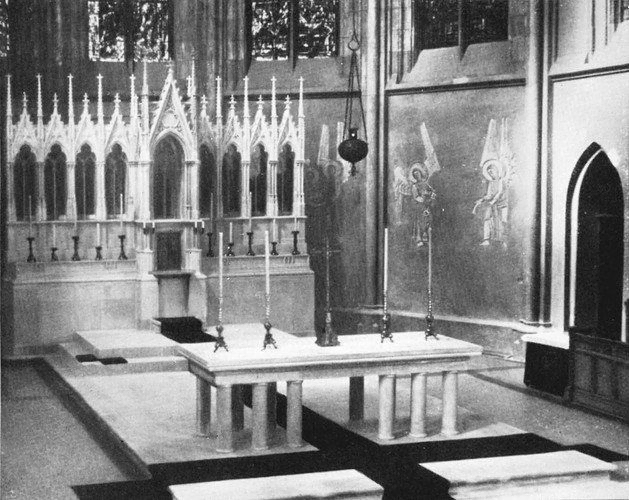

Fritz Wingen nahm 1931 einige durchgreifende Veränderungen vor allem im Innenbereich vor. Die in die Höhe strebenden, gotisierenden Elemente an den Altären, der Kanzel sowie am Chorgestühl und an den Bänken wurden zurückgenommen und zum Teil verbreitert, so dass die vertikale Betonung damals etwas in den Hintergrund gestellt wurde. 1931 wurde auch der erste Matthiasaltar im östlichen Seitenchor errichtet. Allerdings ist sowohl von der anfänglichen wie auch von der 1931 veränderten Inneneinrichtung fast nichts mehr erhalten.

Während der reine Kirchenbau nur eine recht kurze Bauzeit erforderte, zogen sich der Innenausbau und die Ausstattung über viele Jahre hin. So wurden die Glocken erst im Jahre 1902 geweiht. Eine neue Orgel konnte erstmals 1914 gespielt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war in der Kirche eine "gebrauchte Orgel" vorhanden gewesen.

Fritz Wingen nahm 1931 einige durchgreifende Veränderungen vor allem im Innenbereich vor. Die in die Höhe strebenden, gotisierenden Elemente an den Altären, der Kanzel sowie am Chorgestühl und an den Bänken wurden zurückgenommen und zum Teil verbreitert, so dass die vertikale Betonung damals etwas in den Hintergrund gestellt wurde. 1931 wurde auch der erste Matthiasaltar im östlichen Seitenchor errichtet. Allerdings ist sowohl von der Ursprünglichen wie auch von der 1931 veränderten Inneneinrichtung fast nichts mehr erhalten.

Zur Planung des Neubaus

Der Kirchenvorstand entwickelte Ende 1892 ein Raumprogramm: Der Neubau sollte einer Hallenkirche im gotischen Stil entsprechen. Die Außenwände sollten im Backstein errichtet, die Fensterumrandungen und Gewölberippen aus Naturstein gefertigt werden. Ebenso war ein nutzbarer Innenraum von etwa 1.000m² gefordert worden. Bei dem Baugenehmigungsverfahren kam es noch zu einer Besonderheit: Da das Außenmauerwerk des Gebäudes mit der Grundstücksgrenze abschloss, mußte für die Errichtung der Treppenstufen an den drei Ausgängen eine gesonderte Genehmigung eingeholt werden, damit die Stufen über das Kirchengelände hinaus auf das Gelände der Gemeinde Schöneberg ragen durften. Die Kirche hatte einen Dachreiter und steilere Innengewölbe als heute und einen Kirchturm, der insgesamt 93m Höhe erreichte.

Der gesamte Bau erlitt starke Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg. Neben den Kirchenfenstern und dem Maßwerk wurden auch das Dach, das Innengewölbe sowie das Mauerwerk insbesondere auf der Ostseite im Bereich Nebenchores stark beschädigt oder zerstört. Der Turmhelm fiel noch kurz vor Ende des Krieges am 29.4.1945 Flammen zum Opfer. Nach Ende des Krieges erfolgte der im Jahre 1952 abgeschlossene Wiederaufbau durch den damaligen Baurat Felix Hinssen. Dabei wurde aus Kostengründen die ursprüngliche Fensteranzahl von 26 auf 11 Kirchenfenster reduziert. Auch das Gewölbe wurde niedriger und als Rabitzdecke errichtet. In den Jahren 1987 bis 1993 erfuhr die Kirche eine grundlegende Erneuerung im Innen- und Außenbereich. Im Zuge dieser Restaurierungsmaßnahmen erfolgte auch die Erweiterung der Fensteranzahl auf 22 mit einer grundlegenden Neugestaltung in Farb- und Formgebung. Die Seitenfenster des Hauptschiffes wurden schmaler wieder hergestellt, die Fenster unter dem Turm und an der Seite der Orgel blieben vermauert. Die Orgel ist die größte in einer katholischen Kirche in Berlin. Sie wurde ab 1958 von Seifert aus Kevelaer gebaut und umfasst heute 77 Register.

Da im Krieg auch fast die gesamte Innenausstattung der Kirche zerstört wurde bzw. verloren ging, präsentiert sich die ursprüngliche Architektur der Kirche heute sehr deutlich.

Die innere Länge des Kirchenraumes beträgt bis zur Turmhalle fast 50m. Die gesamte Breite über die Seitenschiffe und das Mittelschiff misst etwa 25m. Mit diesen Abmessungen und einer Höhe von über 22m im Mittelschiff zählt die St. Matthias-Kirche zu den größten Kirchenbauten Berlins. Mit ihrem auch ohne Helm weithin sichtbaren Turm dominiert sie die Platzgestaltung des 1862 von dem städtischen Baurat James Hobrecht konzipierten Winterfeldtplatzes, der heute auch Standort des größten Berliner Wochenmarktes ist.

Raumgefüge und Funktionsbereiche

Im Grundriss zeigt der Bau einen nach Norden ausgerichteten Hauptchor, der von zwei Seitenchören flankiert wird. Das Kirchenschiff gliedert sich in ein Haupt- und zwei Seitenschiffe. Im Süden schließt die Kirche in der Breite des Kirchenschiffs ab, hier erhebt sich der heute 60m hohe Turm. Bis zum Krieg war die Spitze des Turmkreuzes auf 93m Höhe. Es gibt nun einen Entwurf von Daniel Lordick für eine neue Turmspitze. Unter dem Turm befindet sich das schlicht gestaltete Hauptportal. Das Innere des Kirchenbaus präsentiert sich als lichte (westfälische) Hallenkirche. Die verwendeten Stilmittel sind klar und schlicht gestaltet, so dass ein übergreifendes Raumgefüge entsteht. Der Raum des Hauptschiffs weist eine Einteilung in vier Joche auf. Die Seitenschiffe erreichen in ihrer Breite das halbe Maß des Hauptschiffs. Diese Aufteilung spiegelt sich in der Anordnung der Joche wider, wobei die längs ausgerichteten Joche der Seitenschiffe ihr Gegenstück jeweils im querliegenden Joch des Mittelschiffs finden. Das vierte Joch im Hauptschiff leitet in den Chorraum über.

Die Höhe der Seitenschiffe weist fast das gleiche Maß wie das des Mittelschiffs auf. Die schlichten Rundpfeiler gliedern den hallenartigen Raum in der Vertikalen. An den Pfeilern ziehen sich schlanke Dienste in die Höhe, die von zurückgenommenen Blattkapitellen gekrönt sind. Sie leiten über in die Gurt- und Scheidbögen oder nehmen die gleichartig profilierten Gewölberippen auf. Durch die gleichmäßige und zurückhaltende Verwendung der Stilmittel, die lanzettförmigen Kirchenfenster und die gleichmäßige Durchlichtung des Kirchenschiffes durch die Höhe der Seitenschiffe wird neben der Hallenwirkung auch eine Betonung der Vertikalen erreicht, die aber nicht von der zentralen Bedeutung des Hauptchors ablenkt. Seit der dem Neuanstrich 2018 haben die Säulen eine helle Farbgebung, die an eine münsterländische Sandsteinkirche erinnert.

Der nach Norden ausgerichtete Chor weist einen 7/12-Schluss auf. Diesen Raum begleiten die zwei Nebenchöre mit 4/8-Schluss, die aus den Seitenschiffen hervorgehen. Der Nebenaltar war auf der Westseite der Gottesmutter geweiht, der gegenüberliegende Altar auf der Ostseite dem Namenspatron der Kirche Matthias. Dies zeigt sich heute im Bildprogramm der Kirchenfenster. Interessant an der Gestaltung der Seitenchöre ist die leichte Schrägstellung. Sie sind nicht wie der Hauptchor exakt nach Norden ausgerichtet, sondern erhielten eine leichte Neigung nach Osten bzw. Westen und öffnen sich so dem ganzen Kirchenraum

Diesen drei Räumen auf der Nordseite des Kirchenbaus steht eine ähnlich gegliederte Raumanordnung auf der Südseite gegenüber. Der Bereich unter dem Turm bildet den zentral angelegten Eingangsraum, die Taufkapelle auf der West- und die Beichtkapelle auf der Ostseite begleiten diesen Eingangsbereich. Auf diese Weise korrespondieren die Nebenchöre im Norden mit den Kapellen im Süden und der Hauptchor mit dem zentralen Eingangsbereich, der durch das Hauptportal betreten wird.

Die Gliederung der Fassaden nimmt die Betonung der Vertikalen im Inneren auf. Hauptsächliche Gliederungselemente sind hier der hoch aufragende Turm und die Fenster, die die Fassaden im Osten und Westen gleichmäßig aufteilen. Der äußere Eingangsbereich wird von zwei Figuren aus Sandstein flankiert: der hl. Ludgerus und der hl. Johannes der Täufer, die Patrone der Bistümer Münster und Breslau. In der Mitte des Portals ist der Apostel Matthias dargestellt, der als Attribut ein Beil in der linken Hand hält. Die beiden erstgenannten Figuren stammen aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurden ebenfalls in den letzten Jahren restauriert und teilweise ergänzt. Die Figur des Matthias wurde 1993 geschaffen, da die ursprüngliche Skulptur zerstört wurde. Über der zweiflügeligen Eingangstür erhebt sich ein Kirchenfenster. Dieses weist im oberen Bereich eine Rosette auf und enthält eine Darstellung des brennenden Dornbusches. Bekrönt wird diese Portalzone von einem spitzauslaufenden Giebel, der über die Höhe der Seitenschiffe hinausragt und gleichsam im Turmbau fortgeführt wird. Der Turm endet über dem Glockengeschoss in vier kleinen sich durchdringenden Giebeln. Die hauptsächliche Betonung der Vertikalen wird ebenfalls von den schlanken Strebepfeilern aufgenommen, die sich in gleichmäßiger Ausformung über die gesamte, heute unverputzte Fassade ziehen. Die Strebepfeiler enden schmucklos in der Höhe des Kirchendaches, das seit dem Wiederaufbau als flaches Satteldach gestaltet ist und lediglich in den drei Chorbereichen im Norden die Gestaltung des 4/8- bzw. 7/12-Schlusses aufnimmt. Seit der Renovierung 2018/20 ist das Dach wieder mit roten Ziegeln gedeckt. Die Balustraden konnten ebenfalls 2018/20 nach Entwürfen von Daniel Lordick mit Filialen in einer erneuerten Form wiederhergestellt werden.

Die Kirchenfenster

Die Restaurierung der Kirche umfaßte in den Jahren 1987 bis 1993 auch eine grundlegende Neugestaltung der Fenster. Der Wiederaufbau nach 1945 hatte sich aus Kostengründen auf die notwendigsten Wiederherstellungsarbeiten beschränken müssen. So wurden nur 11 der ursprünglich 26 Fenster offen gelassen und in einfacher Form verglast. Der damalige Renovierungszyklus umfasste nicht nur die Erhöhung der Fensterzahl auf jetzt 22, sondern auch eine grundlegende Um- und Neugestaltung der Bildinhalte. Für die Gemeinde stand dabei im Vordergrund die Frage: "Wer malt noch gegenständlich - denn das Christentum ist konkret - und doch mit der Handschrift unserer Zeit?" Es ging also nicht um die Wiederherstellung der alten Fenster mit gleichem Farb- und Motivinhalt, sondern um eine Erneuerung und Veränderung im inhaltlichen Sinne.

Den Auftrag für die Gestaltung der Fenster erhielt der Künstler Hermann Gottfried aus Bergisch-Gladbach bei Köln. In den Jahren 1988 bis 1993 entwarf Gottfried die neuen Fenster. Neben der Änderung der ursprünglichen Thematik unterscheidet sich die bildnerische Ausführung der heutigen Figuren und Symbole deutlich von der Gestaltung der zerstörten Fenster.

Die Apsis zeigt als zentrale Figur den auferstandenen/verklärten Christus. Im östlichen Seitenchor, wird zum einen der Apostel Matthias in den Vordergrund gestellt, zum anderen wird auf die jüngere und jüngste Geschichte des 20. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf die Geschichte Berlins hingewiesen. Der Seitenchor auf der gegenüberliegenden Seite ist der Mutter Gottes geweiht und vermittelt bedeutende Szenen aus dem Leben Marias. Im Kirchenschiff werden Bilder des Alten Testaments dargestellt. Den letzten Bereich bilden die Fenster der Tauf- und Beichtkapelle sowie das Fenster über dem Hauptportal mit verschiedenen Einzeldarstellungen. In diesen Zusammenhang gehören auch vier kleine Fenster, die sich in den Windfängen befinden. Sie stellen die Symbole der vier Evangelisten dar. Der Eingang von der Goltzstraße enthält den Engel als Sinnbild für den Evangelisten Matthäus und den Löwen des Markus. Der Windfang auf der östlichen Seite (Gleditschstraße) zeigt den Stier als das Symbol des Lukas und den Adler des Johannes. Die Bildthemen der Fenster begleiten den Gläubigen vom Betreten des Gotteshauses an den Portalen über die Bilder des Alten Testaments im Kirchenschiff bis zur Apsis. Das zentrale Thema der Apsis ist der Auferstandene. Das mittlere Bild der Apsis zeigt den verklärten Christus, der die Botschaft verdeutlicht: "Es ist gut, dass wir hier sind."

Gottfried nannte sein Werk einen gläsernen Schrein. Es gelang ihm, die Funktionen der einzelnen Bereiche im Kirchenraum zu einem Ganzen zusammenzufügen und gleichzeitig die Betonung auf bestimmte Räume zu legen. Die einheitliche künstlerische Gestaltung mit starken Linien und Kontrasten, einer in jedem Bild offensichtlichen Dynamik weicht in den einzelnen Räumen nur ein wenig voneinander ab. So wird das Gesamtprogramm deutlich, ohne dass die Akzentuierung der einzelnen Bereiche verloren geht. Es entsteht eine Verbindung von Glauben, Kunst und Geschichte, die in den thematisierten Bildern und in der Ausführung der künstlerischen Gestaltung wiederkehrt.

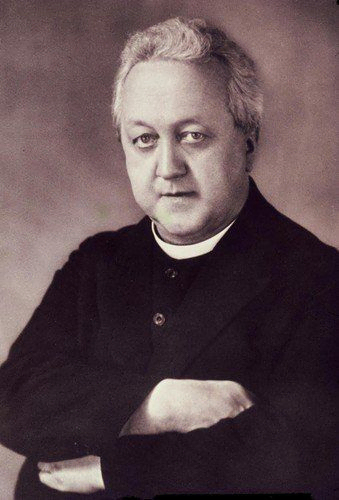

Das Reliquiar des Seligen Clemens August

Am 9. Oktober 2005 wurde der ehemalige Kaplan und Pfarrer von St. Matthias, Clemens August Kardinal von Galen in Rom seliggesprochen.

Kurz nach der Seligsprechung bekam unsere Gemeinde eine Reliquie des Seligen Clemens August Kardinal von Galen. Für diese wurde ein würdiges Reliquiar gefertigt. Sie fand ihren Platz im östlichen Nebenchor. Die Bronzeplastik steht auf einem Sockel, auf dem die für uns wichtigen Lebensdaten von Clemens August, dem "Löwen von Münster", eingemeißelt sind, dazu die freie Übersetzung seines Wahlspruchs:

"Weder durch Lob noch durch Drohung weiche ich von Gottes Wegen ab".

Der Berliner Bildhauer Karl Biedermann schuf eine Plastik, bei der ein Löwe mit einem Wappenschild Pate gestanden hat, wie man ihn vor Schlössern sehen kann. Das Löwengesicht, das auf den "Löwen von Münster" hinweist, ist leicht angedeutet. Im Wappenspruch mit dem lateinischen Wahlspruch "Nec laudibus, nec timore" ist wie ein Juwel die Reliquie des Seligen Clemens August eingefügt. Oberhalb der Säule im Kirchenfenster ist der frühere Kaplan und Pfarrer von St. Matthias abgebildet.

Innenraumgestaltung

Fast die gesamte Innenausstattung ging im Zweiten Weltkrieg verloren oder wurde zerstört. Lediglich der ursprüngliche Wetterhahn von der Turmspitze und zehn Kreuzwegstationen von ehemals 14 blieben erhalten. Der sehr große Wetterhahn verdankt sein Überleben einem Orkan im Jahre 1934, so dass er schon vor dem Krieg abgenommen werden musste. Nun ist sein (vorläufiger) Platz über den Beichtzimmern in der Beichtkapelle. Die Kreuzwegstationen sind auf Kupferplatten gemalte Originalwerke des Münchener Künstlers Philipp Schuhmacher. Sie stammen aus den Jahren 1907 bis 1915. Sie wurden von dem Berliner Künstler Bernitzki wiederhergestellt, die vier fehlenden Stationen wurden auf Zinkplatten nachgemalt.

Besonderheiten in der heutigen Innenausstattung sind unter anderem die Apostelleuchter und das sogenannte Galenportal. Die zwölf Apostelleuchter befinden sich an den Säulen der Kirchenwände. In ihrem Gesamteindruck erinnern sie an abstrahierten gotischen Blattschmuck, dabei laufen die seitlichen Befestigungen in Form von Wurzeln aus, die die Säulen gleichsam umschlingen. Die von Prof. Gailis (Berlin) geschaffenen Leuchter wurden aus Bronze gegossen. Unterhalb des Kerzentellers befinden sich an der Vorderseite handgeschmiedete und polierte Flächen, deren Form das Kreuz aufnimmt.

Das Galenportal bildet den Abschluss des Kirchenraumes nach Süden und trennt den Eingangsbereich in der Turmhalle ab. Der künstlerische Entwurf und die Durchführung stammen ebenfalls von Gailis. Seinen Namen erhielt das Portal in Erinnerung an den seligen Kardinal Clemens August Graf von Galen, nach seinem Wirken in Berlin 1933 bis 1946 Bischof von Münster war. Die Verschlüsse in der Mitte des Portals bilden Bronzemedaillons, von denen das eine das Wappen des Kardinals trägt, während das andere als Sinnbild für den "Löwen von Münster" einen Löwenkopf zeigt. Außerhalb der Kirche erinnern Steintafeln an den diagonalen Turmstreben an ihn und an Dr. Erich Klausener, der schon 1934 den Naziregime zum Opfer fiel und Mitglied im Kirchenvorstand von St. Matthias war. Die Turmhalle ist tagsüber geöffnet und ist links in den Nischen mit einer Büste von Kardinal von Galen und einer Christopherus-Statue bestückt. Auf der rechten Seite lädt das Bild des barmherzigen Jesus lädt zum Gebet ein.

Beim Verlassen der Kirche sieht man auf einer Bronzetafel an der Mittelsäule des Portals den Text Apostelgeschichte 1,15 – 26, die Wahl des Apostel Matthias.

Somit ist in der Hauptachse der Kirche außen eine Statue des Heiligen Matthias, innen entsprechend die biblische Stelle zu seiner Erwählung und im Hauptaltar seit der Umgestaltung 2018/20 der Reliquienschrein des Pfarrpatrons. In ihm befinden sich Reliquien des Apostels aus seiner Grablege in Trier. Den Altar rahmen die Tabernakelsäule und der Predigtambo von Egino Weinert.. Auch die Sedilien im Chor stammen von ihm. Er ist 1920 in Schöneberg geboren und in St. Matthias getauft worden. Ein von ihm geschaffenes großes Hängekreuz, das den Hauptchor (nach dem Krieg zunächst mit vermauerten Fenstern) dominierte, konnte nach dem Öffnen der Fenster nicht mehr an dieser Stelle verbleiben. Ein Teil der Emaillen des Kreuzes fand 2018 seinen Platz in der Taufkapelle.

Im Hauptchor hängt nun das "Mauer-Kreuz" des Kevelaerer Goldschmiedes Polders. Die Geschichte des Kreuzes beginnt 1985. Polders kam in jenem Jahr nach Berlin und besuchte auch den Ostteil der Stadt. Auf dem Rückweg musste er sich stundenlangen Verhören unterziehen. Unter dem Eindruck dieser Erlebnisse kam ihm die Idee zu einem Kreuz. Sein Leitgedanke war: "Die Mauer muss weg". Mit der Gestaltung des Kreuzes nahm er diesen Gedanken auf. Er fertigte ein Kreuz mit zerbrochenen Mauern an den vier Enden. Den Corpus bildet der vergoldete Bronzeabguss eines vom Vater des Künstlers aus Silber getriebenen Christus. 1986 kam das Kreuz nach Berlin. Eine Kirche in Berlin (Ost) kam aus politischen Gründen nicht infrage. So hing es bis 1989 in der heutigen Beichtkapelle. Am 19. August 1989 kam das "Mauer-Kreuz" in den Altarraum. Es war genau der Tag, an dem die Mauer an der österreichisch-ungarischen Grenze aufzubrechen begann. Weitere erwähnenswerte Stücke sind eine Strahlenkranzmadonna aus dem Ende des 17. Jh., die aus dem Vorarlberger Raum stammt. Für diese Figur schuf Gailis den Sockel und den Strahlenkranz. Entsprechend an der gegenüberliegenden Seite ist oberhalb des Seitenaltars ein Relief mit dem Auferstandenen in einem Strahlenkranz, einer weiteren Arbeit von Prof. Gailis. Darunter befinden sich nun die Heiligen Öle, die für vier Sakramente benötigt werden.

Die Kapellen auf der Südseite wurden seit 2018 neugestaltet. Die östliche Kapelle beherbergt nun zwei Beichtzimmer und das Bild „deus absconditus“ von Michael Triegel. Dieses 2013 entstandene Werk des bedeutenden Leipziger Künstlers wurde der Pfarrei von einer Stiftung geschenkt und lädt zum Nachdenken darüber ein, wie weit unsere Bilder von Gott ihm entsprechen. In der ebenfalls neugestalteten Taufkapelle ist vor dem Fenster ein Schrein mit den Namen der Verstorbenen des jeweiligen Tages. Der Taufstein in der Taufkapelle wurde nach einem Entwurf des damaligen Baurates Hinssen (Berlin) gefertigt. Er wird von einer Säule getragen, die auf einem runden Mosaikgrund in der Ausdehnung des Taufbecken steht. Dieses Mosaik weist eine leichte Vertiefung auf, und die hauptsächliche Verwendung der blauen Glasur lässt den Eindruck entstehen, dass die Säule des Taufbeckens im Wasser steht. Künstlerisch stilisierte Fischmotive aus bräunlichen und goldfarbenen Mosaiksteinen unterstreichen diese Wirkung. Die Osterkerze wird getragen von einem Halter, den Egino Weinert schuf. Von ihm stammen auch die Bilder des Wandfrieses, die den freudenreichen und lichtreichen Rosenkranz illustrieren, neben einer Erinnerung an seine Taufe hier in St. Matthias. Die Rückwand in ultramarinblau betont eindrucksvoll das Bild der Gottesmutter, das der Pfarrei seit 1954 gehört.

Der neugestaltete Schriftenstand über die ganze Breite des Hauptschiffes wird akzentuiert durch eine Fatima-Madonna, die der Pfarrei 1967 geschenkt wurde.

Die Orgel von St. Matthias findet ihren Platz auf der Empore am Südende des Kirchenschiffs. Mit ihren 75 Registern zählt sie zu den größten Kirchenorgeln Berlins. Die Firma Romanus Seifert & Sohn (Kevelaer) erbaute sie 1958, im Jahr 1974 wurde sie dann nochmals erweitert. Die Generalüberholung fand 1992/1993 durch die Firma Stockmann (Werl) statt.

Mehr zur Orgel von St.Matthias